2025.04.22

【図解でわかる】RFPとは?意味・目的から失敗しない作り方、テンプレート付き徹底解説

【テンプレート付】最適なベンダー選定に必須のRFP。その意味や目的、メリットを初心者向けに図解で解説。RFI/RFQとの違い、具体的な書き方、含めるべき項目リスト、失敗しないための注意点まで網羅。プロジェクトを成功させる提案依頼書の作り方がわかります。

目次

- 1. はじめに:その依頼、ちゃんと伝わっていますか? >>

- 2. RFPとは?ベンダーへの"要望リスト兼招待状" >>

- 3. なぜRFPが必要?どんな時に作成するべき? >>

- 4. RFP作成のメリット:発注側・受注側双方に利点あり! >>

- 5. RFPとRFI/RFQの違い早わかり表:RFPの重要性 >>

- 6. 【図解】RFPに盛り込むべき主要項目リスト >>

- 7. 【フロー図で理解】RFP作成の6つの基本ステップ >>

- 8. RFP作成で失敗しないための注意点と「よくある失敗例」 >>

- 9. RFPテンプレートは活用すべき? >>

- 10. まとめ:質の高いRFPで、プロジェクト成功への第一歩を! >>

「新しいシステム開発を外部に頼みたいけど、どう進めればいいんだろう?」 「Webサイトリニューアル、複数の制作会社から良い提案を引き出すには?」 「外注先との認識がズレて、プロジェクトがうまく進まなかった…」

企業が外部の専門家(ベンダー)に協力を依頼する際、このような悩みはつきものです。成功の鍵は、自社の要望を正確に伝え、最適なパートナーから質の高い提案を引き出すこと。そのために不可欠なのが「RFP(提案依頼書)」です。

この記事では、「RFPとは何か?」という基本から、その必要性、メリット、具体的な作り方、そして陥りがちな失敗例まで、図解も交えながら分かりやすく解説します。この記事を読めば、RFPの基礎知識が身につき、自信を持って作成に取り組めるようになるでしょう。

RFPとは、"Request for Proposal" の略で、「提案依頼書」と訳されます。(読み方:アールエフピー)

簡単に言うと、企業がシステム導入や業務委託などを外部ベンダーに依頼する際に、「こんな課題を解決したくて、こんなことを実現したいので、具体的な解決策を提案してください」と正式にお願いするための文書です。

単なるお願いではなく、プロジェクトの背景、目的、予算、スケジュール、実現したい機能(要件)などを具体的に記載することで、ベンダーが的確な提案をするための"設計図"のような役割を果たします。

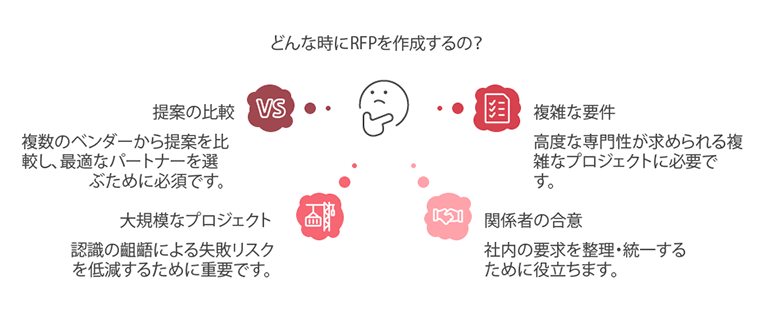

RFP作成には手間がかかりますが、以下のような状況では特に作成が推奨されます。

複数のベンダーから提案を比較検討したい場合

公平な条件で比較し、最適なパートナーを選ぶために必須です。

依頼内容が複雑で、高度な専門性が求められる場合

システム開発、大規模なWebサイト構築、コンサルティングなど、要件定義が重要なプロジェクト。

プロジェクトの規模が大きい、または予算が高額な場合

認識の齟齬による失敗リスクを低減するため。

社内の関係者が多く、要求の合意形成が必要な場合

RFP作成プロセスを通じて、社内の要求を整理・統一できます。

逆に、依頼内容が非常にシンプルで明確、かつ特定のベンダーに依頼することが決まっている場合などは、RFPを省略することもあります。

手間をかけてRFPを作成する価値は十分にあります。

【発注側のメリット】

【受注側のメリット】

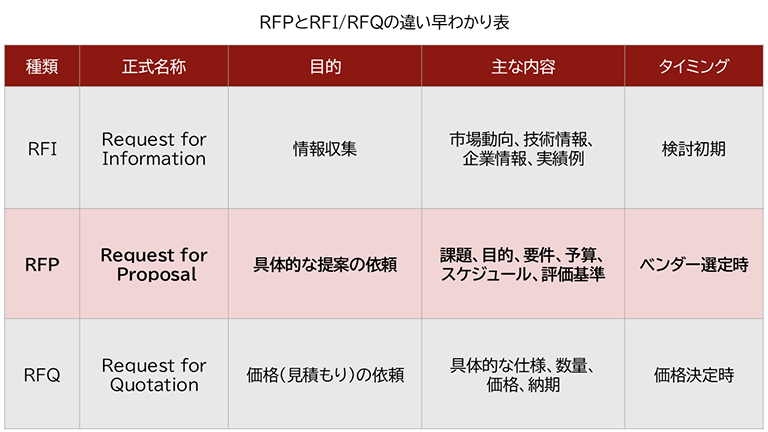

RFPと混同しやすいRFI(情報提供依頼書)、RFQ(見積依頼書)との違いを押さえておきましょう。これらは目的や依頼する内容が異なります。

RFIはあくまで情報収集、RFQは価格確認が主な目的であるのに対し、RFPはプロジェクトの目的達成や課題解決に直結する、具体的な「提案」をベンダーから引き出すための文書です。

プロジェクトの成否は、最終的にどのような解決策(提案)を採用し、実行するかによって大きく左右されます。そのため、質の高い、的確な提案を複数のベンダーから引き出すためのRFPは、RFIやRFQ以上に重要度が高いと言えるでしょう。

また、RFPを作成するプロセス自体が、発注側にとって自社の要求事項を深く掘り下げ、整理・明確化する貴重な機会となります。このプロセスを経ることで、ベンダーとの認識のズレを防ぎ、プロジェクトを成功に導くための強固な土台を築くことができるのです。

したがって、適切なパートナーを選定し、プロジェクトを成功させるためには、情報収集(RFI)や価格確認(RFQ)も重要ですが、核となるRFPの作成に最も注力すべきと言えます。

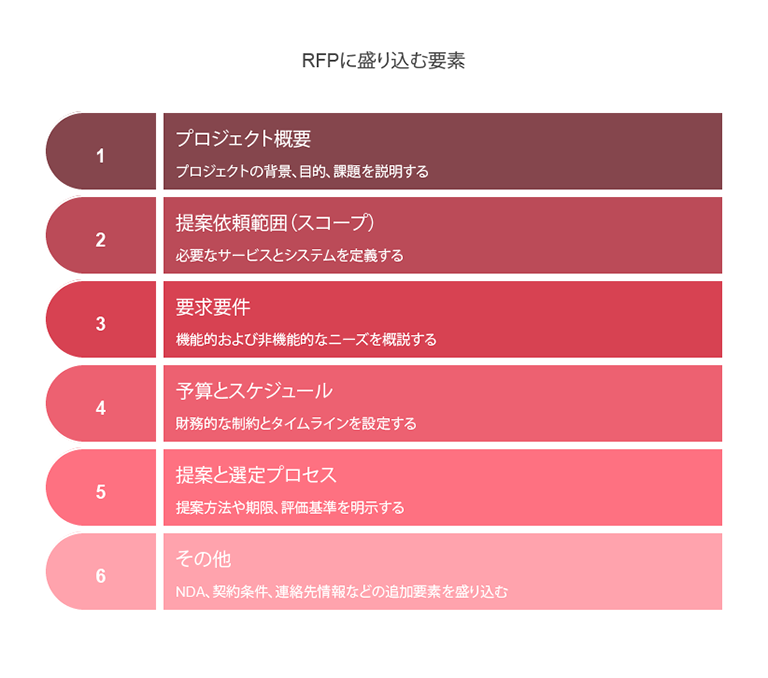

質の高い提案を引き出すためには、必要な情報を過不足なく伝えることが重要です。一般的なRFPの構成要素を見ていきましょう。

要素1:プロジェクト概要

要素2:提案依頼範囲 (スコープ)

要素3:要求要件

要素4:予算・スケジュール

要素5:提案依頼・選定プロセス

要素6:その他

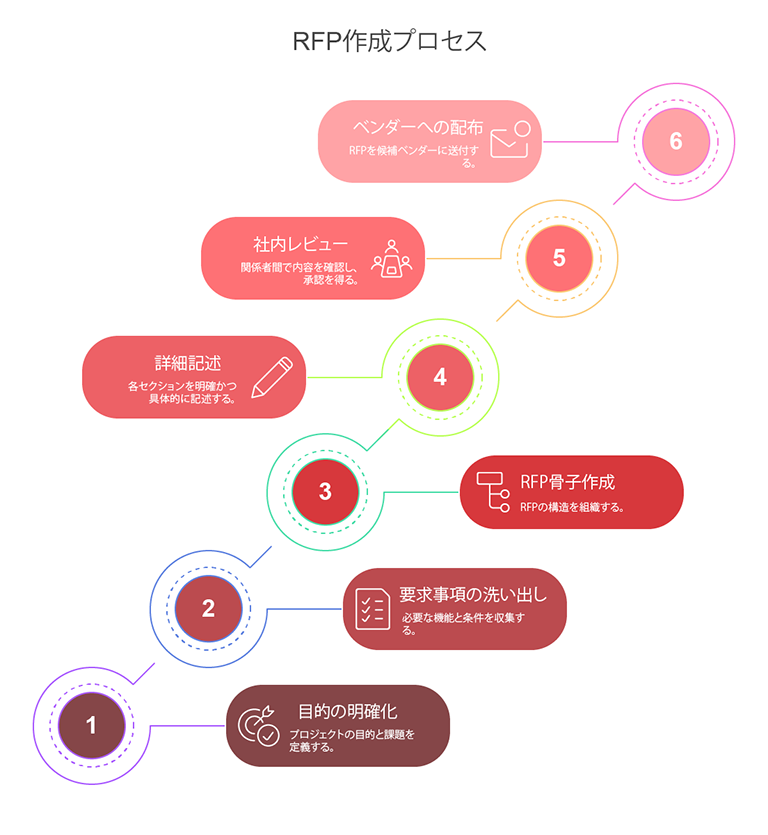

効果的なRFPを作成するためには、段階を踏んで慎重に進めることが重要です。ここでは、RFP作成の基本的なステップを、具体的なアクションと共に解説します。

ステップ1:目的・課題の明確化:プロジェクトの「なぜ?」を掘り下げ、ゴールを設定する

ステップ2:要求事項の洗い出し:必要な機能や条件をリストアップする

ステップ3:RFP骨子(構成)作成:文書全体の設計図を作る

ステップ4:詳細記述:具体的かつ明確な言葉で肉付けする

ステップ5:社内レビュー・承認:関係者全員で内容を確認し、GOサインを得る

ステップ6:ベンダーへの配布:候補企業にRFPを届け、提案を依頼する

これらのステップを着実に実行することで、ベンダーから質の高い提案を引き出し、プロジェクト成功の礎となるRFPを作成することができます。

質の高いRFPはプロジェクト成功の鍵ですが、作成時に陥りやすい落とし穴も存在します。ここでは、失敗を避け、より効果的なRFPを作成するための具体的な注意点と、ありがちな失敗例、そしてその対策を解説します。

目的・ゴールは"超"具体的に

プロジェクトの羅針盤となる目的・ゴールが曖昧だと、ベンダーは提案の焦点を絞れず、発注側も提案を適切に評価できません。「業務効率化を目指す」といった抽象的な表現だけでなく、「半年後までに〇〇業務の作業時間を〇%削減」のように、SMARTの原則(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:関連性、Time-bound:期限)を意識して具体的に設定しましょう。

※失敗例:「業務効率化を目指す」「売上向上に貢献するシステム」といった抽象的な表現に終始し、ベンダーごとに解釈が異なり、提案内容がバラバラになって比較検討が困難になった。

要求は具体的に、でも「縛りすぎない」

要求が曖昧すぎるとベンダーは提案できず、逆に細かく指定しすぎるとベンダーの持つ専門性やより良いアイデアを引き出せません。RFPでは、「What(何を実現したいか)」を中心に、「Must(必須要件)」「Want(希望要件)」を明確に区別して優先順位をつけたり、技術的な制約や標準仕様がある場合は明記するなど要求を具体的に指定する一方で、解決策である「How(どうやって実現するか)」はベンダーの提案に委ねる部分も設けましょう。

※失敗例:既存フローを再現することだけを細かく要求し、ベンダーの自由な発想やより良い提案を引き出せず、旧態依然とした結果になってしまった。逆に曖昧すぎて、「イメージと違う」という不満が発生し、後で仕様変更が多発した。

実現可能な予算・スケジュールを提示する

明らかに非現実的な予算やスケジュールは、優秀なベンダーの提案意欲を削ぎ、良い提案が出ず、プロジェクトの失敗リスクを高めます。

※失敗例:市場の相場を調査せず、希望的観測だけで低すぎる予算や無理な納期を設定してしまい、多くのベンダーから提案を断られた。

評価基準と選定プロセスを明確にする

評価基準が不明確だと、公平なベンダー選定が難しくなり、社内外への説明責任も果たせません。ベンダーもどこに力を入れて提案すべきか分かりません。評価項目(例:機能適合度、技術力、実績・経験、価格、サポート体制、担当者のスキル、プロジェクト推進体制など)と、重視度(配点など)や、選定プロセス(書類審査、プレゼンテーション、デモンストレーション、質疑応答など)と各段階で何を見るのかを具体的に記述しましょう。

※失敗例: 評価基準が不明確で、選定理由を社内で説明できずに不満が出た。

専門用語・社内用語の多用に注意する

社内用語や業界用語は、発注側にとっては当たり前の用語でもベンダーには伝わらず、誤解で手戻りや認識齟齬の原因になる可能性があります。一般的な誰にでも理解できるような言葉で書くか、注釈をつけたり図や用語集などを活用して認識を統一しましょう。

RFPは「丸投げ依頼書」ではないと心得る

RFPを出したら終わりではなく、ベンダーと協力してプロジェクトを成功させるという当事者意識が不可欠です。社内のプロジェクト体制(責任者、担当者、関係部署の役割)を明確にして連絡窓口を一本化し、質疑応答には迅速かつ丁寧に対応しましょう。また、ベンダーとの定期的なミーティングを設定するなど、主体的に関与していきましょう。

※失敗例: RFPを出した後はベンダー任せになり、情報提供も不十分でベンダーは推測するしかなく、提案の質が低下した。発注側が、進捗や課題を把握できていなく、問題が大きくなってから発覚してプロジェクトが混乱した。

質疑応答の機会を適切に設ける

どんなに詳細なRFPでも、文章だけでは伝えきれないニュアンスや疑問点が出てくるものです。認識のズレを埋め、より良い提案を引き出すためにも、質疑応答の受付期間、質問方法(メール、説明会など)、回答方法(個別回答か、全社共有か)を明確に定めましょう。また、公平性を保つため、受け付けた質問とその回答は、原則として全候補ベンダーに共有しましょう。(ただし、機密情報に関わる場合は除く)

これらの注意点を意識し、よくある失敗例を反面教師とすることで、ベンダーとの良好な関係を築き、プロジェクトを成功に導くための効果的なRFPを作成できるでしょう。

「RFPの書き方がわからない」「一から作る時間がない」と悩む方もいるでしょう。そんな時は、Web上に存在するRFPテンプレートを活用してみましょう。盛り込むべき項目の全体像の把握や構成を考える手間を省き、作成時間の短縮につながります。また、網羅的な項目リストは、記載漏れを防ぐチェックリストとしても機能するメリットがあります。

しかし、テンプレートの利用には注意が必要です。テンプレートは汎用的に作られているため、そのまま使うと自社の真の課題や目的、独自の要求事項が十分に反映されないなど、重要な点が抜け落ちたりするリスクがあります。

テンプレートはあくまでも参考資料や下書きと捉え、業界や用途に応じたRFPテンプレートを活用して効率化を図りつつ、最も自社の意図が伝わる形にカスタマイズして、質の高いRFPを完成させましょう。

テンプレート公開中:RFP(提案依頼書)のテンプレートを無料でダウンロードいただけます!

関連サービス:RFP(提案依頼書)作成支援サービス

RFPとは、単なる文書作成作業ではなく、プロジェクトの目的を明確化し、社内外の関係者と認識を合わせ、最適なパートナーを見つけるための戦略的なプロセスです。質の高いRFPを作成することは、プロジェクトの成功確率を格段に高めます。

しかし、自社だけで質の高いRFPを作成するのは、知識不足やリソース不足などの問題もあります。そのような場合は、豊富な実績を持つプロの力を借りてみるのもよいでしょう。

今回ご紹介したポイントや注意点を参考に、ぜひ自社の状況に合わせた効果的なRFP作成に挑戦してみてください。

テンプレート公開中:RFP(提案依頼書)のテンプレートを無料でダウンロードいただけます!