2025.04.10

サステナビリティとは?企業のメリット・取り組み方・効果的な発信戦略を徹底解説

サステナビリティの基本からSDGs・ESGとの違い、企業が取り組むメリット、具体的な始め方、情報発信戦略まで解説。企業価値向上と持続可能な社会貢献の両立を目指すヒントを提供します。

近年、「サステナビリティ(Sustainability)」や「サステナブル」という言葉を耳にする機会が急激に増えました。背景には、気候変動、資源枯渇、生物多様性の損失、貧困や格差の拡大といった、地球規模の課題が深刻化していることがあります。これらの課題は、私たちの社会や経済活動の基盤そのものを揺るがしかねません。

こうした状況を受け、将来世代の可能性を損なうことなく、現代世代のニーズを満たす社会、すなわち「持続可能な社会」の実現に向けた動きが世界的に加速しています。企業もまた、社会の一員として、この課題解決に貢献することが強く求められるようになりました。

本記事では、「サステナビリティとは何か?」という基本的な問いから、企業が取り組むことの重要性やメリット、具体的な推進ステップ、そしてその取り組みを効果的に発信し企業価値を高める方法まで、網羅的に解説します。

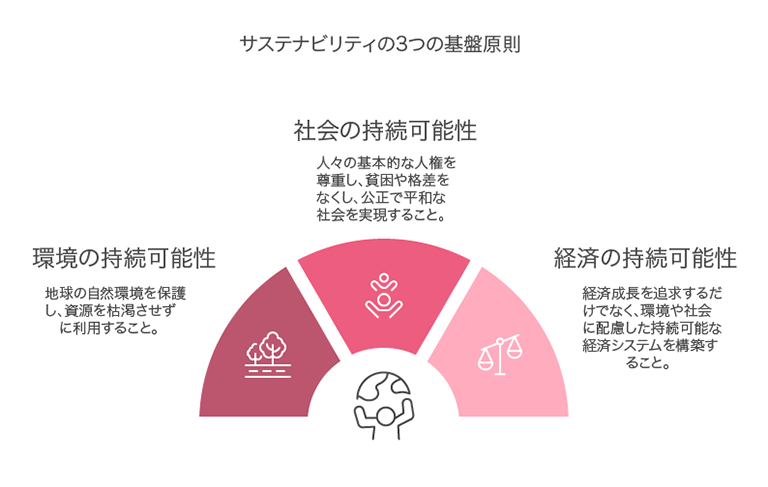

サステナビリティの定義と3つの側面(環境・社会・経済)

サステナビリティとは、直訳すると「持続可能性」を意味します。広く知られているのは、1987年に国連の「環境と開発に関する世界委員会(WCED)」が報告書『Our Common Future』で提唱した定義で、「将来の世代が彼らのニーズを満たす能力を損なうことなく、現在の世代のニーズを満たすこと」(出典:環境省「平成29年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」より)とされています。

つまり、地球環境や社会システムを長期的に維持し、将来世代も安心して暮らせる社会を目指す考え方です。サステナビリティは、一般的に以下の3つの側面から成り立っていると考えられています。

この3つの側面は相互に関連しており、バランスを取りながら統合的に取り組むことが、真のサステナビリティ実現には不可欠です。

なぜサステナビリティが重要なのか?

地球規模の課題が顕在化する中で、企業がサステナビリティを無視することは、もはや経営上のリスクとなり得ます。

これらのリスクに対応するだけでなく、サステナビリティへの取り組みは、新たな事業機会の創出や企業価値向上にもつながる「攻めの経営戦略」としても重要性を増しています。

サステナビリティと共によく使われる言葉に、SDGs、ESG、CSR、CSVがあります。これらはサステナビリティという大きな概念を実現するための具体的な目標や考え方、評価軸と捉えると理解しやすいでしょう。

SDGs:サステナビリティ達成のための「目標」

SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)は、2015年に国連で採択された、2030年までに達成を目指す国際目標です。「誰一人取り残さない」社会の実現を掲げ、貧困、飢餓、健康、教育、ジェンダー、気候変動など17のゴールと169のターゲットで構成されています。SDGsは、サステナビリティを実現するための具体的な行動目標であり、世界中の国、自治体、企業、そして個人の取り組みを後押ししています。

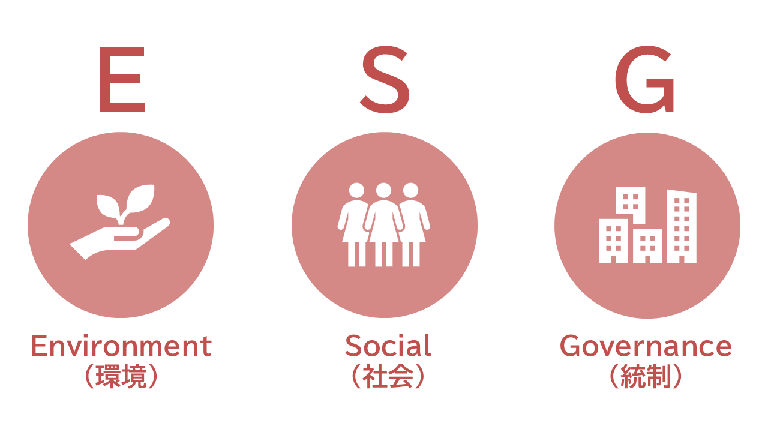

ESG:企業のサステナビリティを評価する「指標」

ESGとは、企業経営における、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の3つの要素の頭文字を取ったものです。

ESGは、主に投資家が企業の長期的な成長性やリスクを評価する際に用いる「非財務情報」の指標として広まりました。企業のサステナビリティへの取り組みを可視化し、評価するための枠組みと言えます。

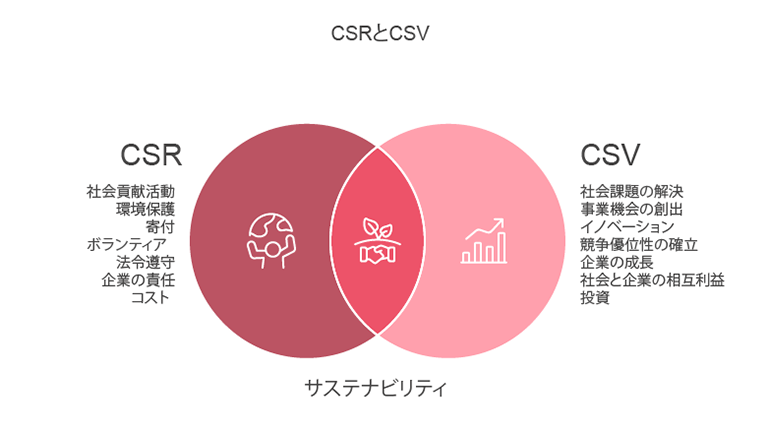

CSR:企業が果たすべき「責任」

CSR(Corporate Social Responsibility)は、「企業の社会的責任」と訳されます。企業が社会の一員として、法令遵守や倫理的な行動はもちろん、環境保護、人権擁護、地域貢献など、ステークホルダー(利害関係者)に対して責任ある行動をとるべきという考え方です。CSRは、企業の持続可能性を支える基盤であり、社会からの信頼を得るための基本的な取り組みと言えます。

CSV:社会課題解決と利益を両立させる「価値創造」

CSV(Creating Shared Value)は、「共通価値の創造」を意味します。企業の事業活動を通じて社会的な課題(環境問題、健康問題など)を解決し、それによって経済的な利益(競争力向上、市場拡大など)も同時に生み出すという経営戦略です。社会貢献活動をコストと捉えがちな従来のCSRとは異なり、社会課題解決をビジネスチャンスと捉え、本業を通じて社会と企業の双方に価値をもたらすことを目指します。

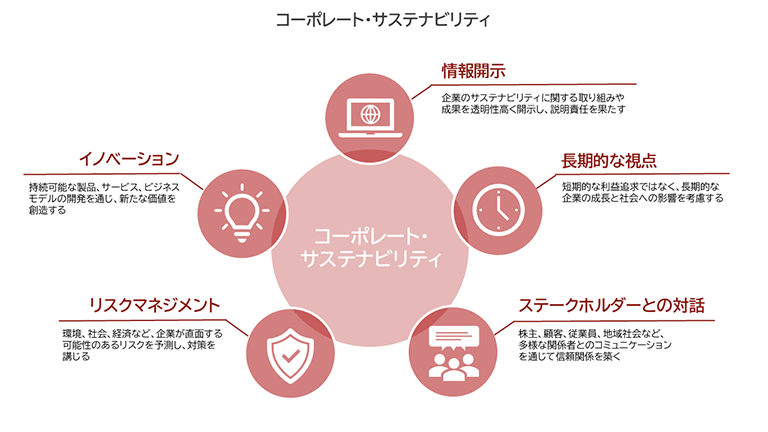

コーポレート・サステナビリティとは、企業が長期的な視点に立ち、環境・社会・経済の持続可能性に配慮しながら事業活動を行い、社会への責任を果たしつつ、自社の持続的な成長を目指す経営のあり方です。

従来の経営との違い:短期利益から長期視点へ

従来の企業経営は、株主利益の最大化や短期的な業績向上を主な目的とすることが一般的でした。しかし、コーポレート・サステナビリティでは、株主だけでなく、従業員、顧客、取引先、地域社会、そして地球環境といった多様なステークホルダーとの関係性を重視し、短期的な利益と長期的な企業価値・社会価値の向上を両立させることを目指します。

企業が取り組むべき5つの要素

コーポレート・サステナビリティを推進するためには、主に以下の要素が重要とされています。

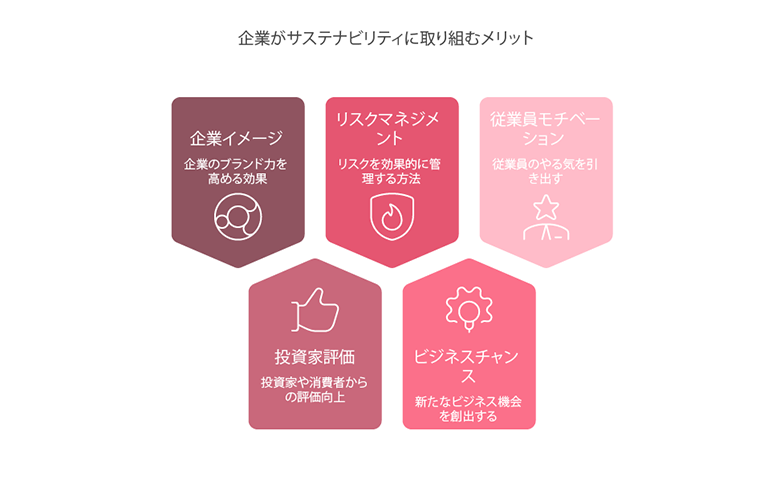

サステナビリティへの取り組みは、社会貢献という側面だけでなく、企業経営に多くの具体的なメリットをもたらします。

メリット1:企業イメージ・ブランド価値の向上

環境問題や社会課題への意識が高い消費者は年々増加しており、特にミレニアル世代やZ世代はその傾向が顕著です。サステナビリティに積極的に取り組む姿勢を示すことは、社会的に責任ある企業としての評価を高め、製品やサービスへの信頼、ブランドイメージ向上につながります。 例えば、環境負荷の少ない素材を使った製品開発や、地域貢献活動への積極的な参加などが、ポジティブな企業イメージ形成に寄与します。

メリット2:投資家や金融機関からの評価向上 (ESG投資の拡大)

世界の投資潮流として、企業の財務情報だけでなく、ESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組みを重視するESG投資が急速に拡大しています。サステナビリティ経営を実践し、ESG評価の高い企業は、投資家から「長期的かつ持続的に成長する企業」と評価され、資金調達が有利になる可能性があります。金融機関もまた、融資判断において企業のサステナビリティへの取り組みを考慮するケースが増えています。

メリット3:リスクマネジメントと事業継続性の強化

気候変動による自然災害の激甚化、資源価格の高騰、人権問題によるサプライチェーンの混乱、環境規制の強化など、企業を取り巻くリスクは多様化・複雑化しています。サステナビリティの視点を取り入れた経営は、これらのリスクを事前に特定し、備えることにつながります。 例えば、省エネルギー化や再生可能エネルギー導入は、エネルギーコストの変動リスクや将来的な炭素税導入リスクを低減します。サプライチェーン全体での人権デューデリジェンス実施は、人権侵害によるレピュテーションリスクを回避します。

メリット4:新たなビジネスチャンスの創出

社会課題や環境問題を解決するための技術やサービスには、大きな市場潜在力があります。サステナビリティを起点に考えることで、新たなイノベーションやビジネスモデルが生まれる可能性があります。 例えば、廃棄物削減やリサイクル技術の開発、再生可能エネルギー関連事業、持続可能な原材料調達による新商品開発、健康増進サービスの提供などが挙げられます。社会課題解決を事業成長のエンジンと捉えるCSV(共通価値の創造)の考え方が重要になります。

メリット5:従業員のエンゲージメントと人材獲得力の向上

自社が社会貢献性の高い事業を行っている、倫理的で公正な経営を行っていると感じることは、従業員の仕事に対する誇りやモチベーション(エンゲージメント)を高めます。働きがいのある環境を提供することは、生産性向上や離職率低下にもつながります。 また、就職活動において企業の社会的な姿勢を重視する学生や求職者も増えています。サステナビリティへの積極的な取り組みは、優秀な人材を引きつけ、採用競争力を高める上でも有効です。

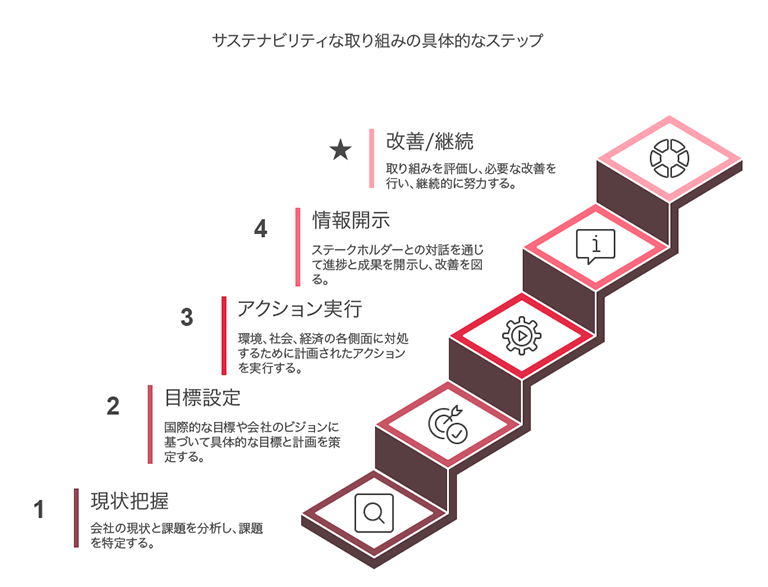

サステナビリティ経営を効果的に進めるためには、計画的なアプローチが重要です。ここでは、基本的な4つのステップを紹介します。

Step1:現状把握と課題の特定

まず、自社の事業活動が環境・社会・経済にどのような影響(ポジティブ/ネガティブ)を与えているかを分析・評価します。

これらの分析を通じて、自社にとって重要度の高いサステナビリティ課題(マテリアリティ)を特定します。ステークホルダー(従業員、顧客、取引先、株主など)へのヒアリングやアンケートも有効です。

Step2:目標設定と実行計画の策定 (KPI設定例)

特定した重要課題に対し、具体的で測定可能な目標(KPI:重要業績評価指標)を設定し、達成に向けた実行計画を策定します。目標設定にあたっては、SDGsやパリ協定などの国際的な目標や、業界標準などを参考にすると良いでしょう。

「2028年までに再生可能エネルギー利用率をXX%にする」

「2027年までに女性管理職比率をXX%にする」

「サプライヤー行動規範の遵守状況監査を年X回実施する」

Step3:具体的なアクションの実行と部門連携

策定した計画に基づき、具体的な取り組みを実行に移します。サステナビリティへの取り組みは、特定の部署だけでなく、全社的な協力体制が不可欠です。経営層のコミットメントのもと、各部門が連携して取り組むことが成功の鍵となります。

【取り組み例】

Step4:効果測定・情報開示・改善 (PDCA)

設定したKPIに基づき、取り組みの進捗状況や効果を定期的に測定・評価します。その結果を分析し、計画やアクションの改善につなげるPDCAサイクルを回すことが重要です。 また、取り組みの状況や成果は、サステナビリティレポートや統合報告書、ウェブサイトなどを通じて、ステークホルダーに対して透明性をもって情報開示することが求められます。これにより、社会からの信頼を得るとともに、さらなる改善へのフィードバックを得ることができます。

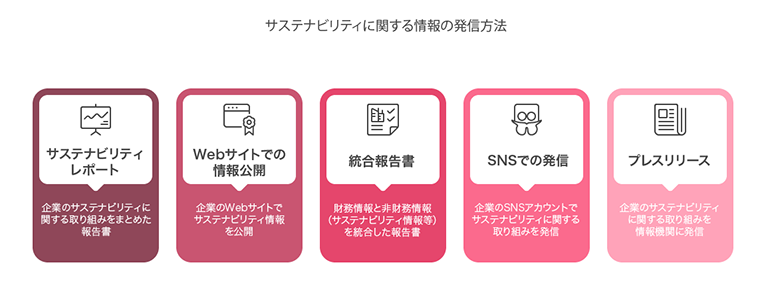

サステナビリティへの取り組みは、実行するだけでなく、その内容を効果的に発信することで、ステークホルダーからの評価を高め、企業価値向上につなげることができます。

情報開示の重要性:透明性と信頼性の向上

サステナビリティに関する情報開示は、企業の透明性を高め、投資家、顧客、従業員、地域社会といったステークホルダーからの信頼を得るために不可欠です。自社の取り組み状況、成果、そして今後の課題などを誠実に伝える姿勢が求められます。近年、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言に基づく気候変動関連情報や、人権に関する情報開示の要請も高まっています。

効果的な情報発信チャネル

企業の状況やターゲット層に合わせて、様々なチャネルを活用して情報を発信します。

伝わる発信の3つのポイント

情報をただ羅列するのではなく、「伝わる」発信を心がけることが重要です。

ステークホルダー・エンゲージメントの推進

情報発信は一方的な伝達に留まらず、ステークホルダーとの双方向のコミュニケーション(エンゲージメント)の機会と捉えることが重要です。説明会や意見交換会、アンケート調査などを通じて、ステークホルダーの声に耳を傾け、期待や懸念を把握し、経営や情報開示の改善に活かしていく姿勢が、長期的な信頼関係の構築につながります。

サステナビリティは、もはや単なる社会貢献活動ではなく、企業の持続的な成長と競争力強化に不可欠な経営戦略です。環境・社会課題への対応は、リスク管理であると同時に、イノベーションを促進し、新たな事業機会を生み出す可能性を秘めています。企業がサステナビリティに取り組むことは、短期的なコストがかかる側面もありますが、長期的に見れば、企業価値の向上、社会からの信頼獲得、そしてより良い未来への貢献につながる重要な「投資」と言えるでしょう。

本記事で解説した内容が、貴社のサステナビリティ経営推進の一助となれば幸いです。